リストラップの正しい巻き方解説|内巻きや外巻き・巻く位置で効果は変わる!

- リストラップの巻き方があっているか不安…

- 内巻き?外巻き?位置はどの辺がベスト?

- 正しい巻き方を教えて!

リストラップの正しい巻き方や使い方がわからない!という方は多いです。

私自身リストラップを使い始めた頃は、上手く使えず良さを実感できませんでした

しかし、正しい使い方を知ってからは、パフォーマンスが上がったと感じています!

- リストラップの正しい巻き方

- 内巻き外巻きの違い

- 巻き方ごとの使う種目

この記事を読めば、リストラップの正しい巻き方について知って、トレーニングのパフォーマンス向上につながります。

ぜひ最後まで読んで、リストラップの巻き方をマスターしましょう!

リストラップの正しい巻き方・巻く位置

リストラップの正しい巻き方は5ステップ

- ループに親指をかける

- 適切な位置を確認する

- 適切な強さで巻く

- マジックテープで固定する

- 親指ループを外す

初めて使う方は正しい巻き方を覚え、使ったことのある方は再確認をしましょう!

リストラップ巻き方|手順

リストラップを巻く前に、手首をまっすぐにすることが重要です。

角度がついた状態で巻くと、正しく巻くことができなくなります。

巻く時は、手の甲から手首下にかけて隠れるように置きます。

(手首が折れなくなるように全体をカバーするイメージ)

親指の付け根あたりから巻き始め、手首の関節を中心にしっかり巻いていきます。

きつく巻きすぎると血流が悪くなり、緩すぎると十分に手首を固定できません。

2cmほど伸ばした状態で巻いていくことで、ちょうど良い強さで巻くことができます!

巻き終えたら、マジックテープで固定してください。

しっかりと固定しないと、動作中に外れてしまいます。

手首を動かしたときに、ズレないかチェックしましょう!

最後に親指ループを外します。

ループを外さないと自然なグリップができません。

ついつい外すのを忘れてしまいがちなポイントなので、注意しましょう!

動作(セット)が終わった時には、毎回リストラップを外しましょう!

ずっと巻いたままでいると、手首への負担や血流の悪化につながります。

その都度外して巻き直すことで、次のセットへの気持ちを切り替えることもできるので、めんどくさがらずに毎回外すように心がけましょう!

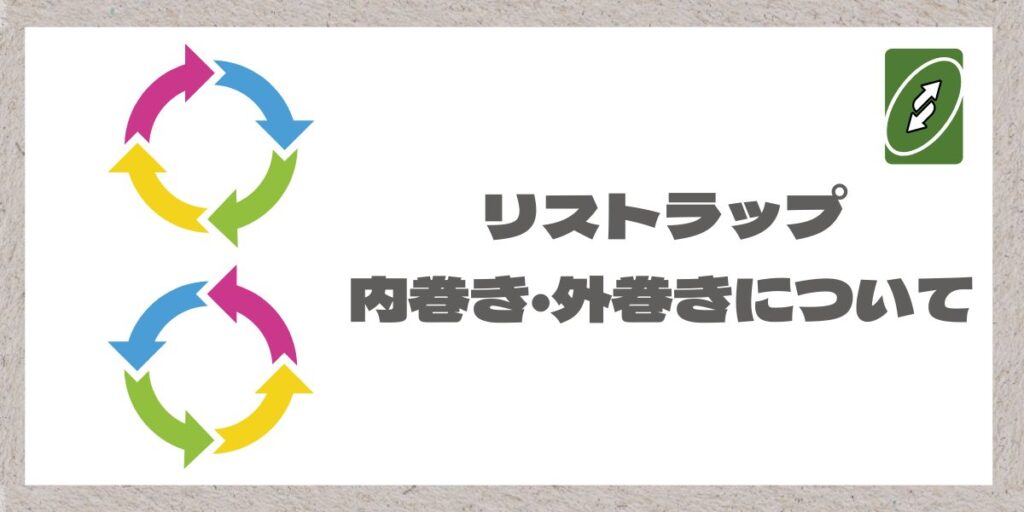

リストラップ内巻きと外巻きの使い方

リストラップを装着の際に『内巻き・外巻き』どちらで巻くのが正しいか、悩む方も多いです。

結論、どちらが正しいという明確なルールは存在しません。

内巻きと外巻き、それぞれの巻き方の特徴やメリットがあります。

内巻き

内巻きは、自分の体に向かって巻いていくやり方です。

- 手首をがっちり固定できる

- プレス系種目に最適(ベンチプレス・ショルダープレス)

内巻きは外巻きに比べて、手首をがっちりと固定できます。

ベンチプレスやショルダープレス(プレス種目)で活用するのがおすすめです!

外巻き

外巻きは、自分の体の外に巻いていく巻き方です。

- 手首の動きを少し自由にできる(スクワット向き)

- 負荷が手首の甲側に集中するため、デッドリフト向き

外巻きは、内巻きに比べて可動域が少し取れるのがポイント。

スクワットやミリタリープレス(手首の可動域が必要な種目)で活用するのがおすすめです!

リストラップについて|Q&A

- リストラップは毎回外す?

リストラップは、動作が終わるごとには外しましょう!

- リストラップを巻く強さはどのくらい?

A:約2cmほど伸ばして、巻いていくとちょうど良い強さで巻けます。

リストラップの正しい巻き方|まとめ

この記事では、リストラップの正しい巻き方について詳しく解説しました。

筋トレ初心者は、筋肉の成長スピードが早くトレーニング効果も得やすいです。

だからこそ、筋トレアイテムを正しく使うことで、大切な自分の時間を最大限、効果的に使うことにつながります。

ぜひ何度も見返してリストラップの巻き方をマスターできるようにしましょう!

実際にリストラップを使ってトレーニングを行いたい方は、以下の記事から胸トレにチャレンジしてみてください。

筋トレを頑張っていきたいけど、具体的に何から始めたらいいかわからないという方は、下のボタンから筋トレロードマップにチャレンジしてみてください!