肩(三角筋)を鍛える筋トレ7選!ダンベルの正しい重さや鍛えるコツを徹底解説

- メロンのような丸い肩が欲しい!

- だけど、全然成長していかない…

- 肩を丸くするコツを教えて!

肩トレをしているけど、なかなか大きく・丸くならない。と悩む方は多いです。

私も肩を鍛えるのが苦手でなかなか丸みを作れずに悩んでいました

しかし、正しいダンベル重量や動作のコツを掴んでからは、急速な変化を実感できています!

この記事では、肩が丸くならない人がの特徴4つをはじめ、メロン肩を作るためのトレーニングやコツをまとめました。

メロン肩を作るための正しい⬇️

- 重量設定のやり方

- 肩トレ種目7つ!

- 肩に効かせるコツ4つ

- 肩を鍛える際の注意点

この記事を読めば、なぜ肩に効かないのか。どうして肩が丸くならないのか。

その根本的な原因から知ることができます。

ぜひ最後まで読んで、丸くて大きな肩を手に入れてください!

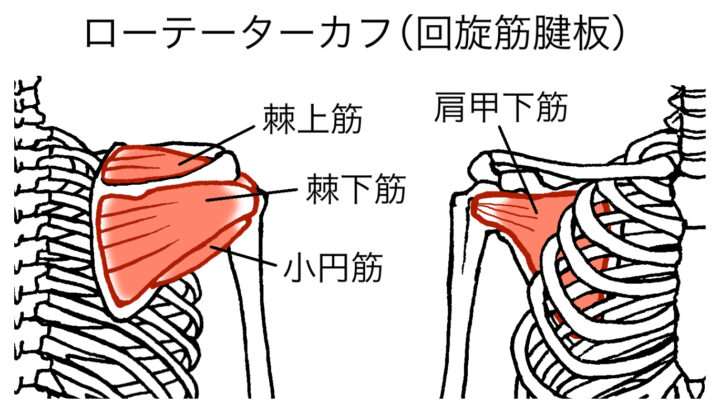

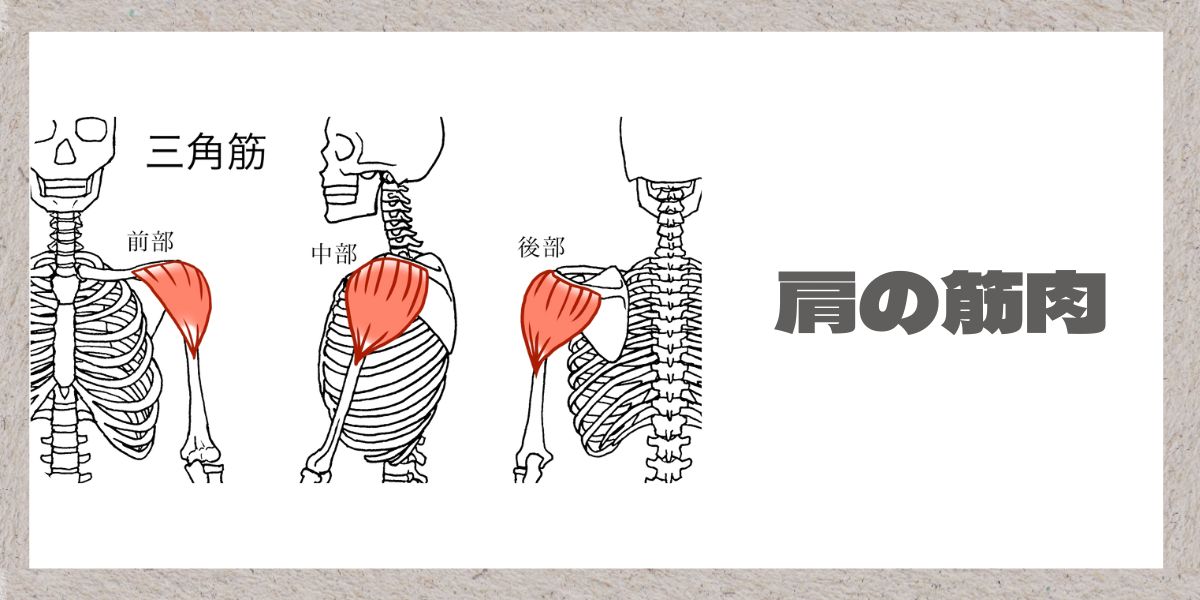

肩(三角筋)は3つに分かれている!

まずは、肩の筋肉はどうなっているのか抑えましょう。

肩の筋肉は三角筋と呼ばれており(前部・中部・後部)3つに分かれています。

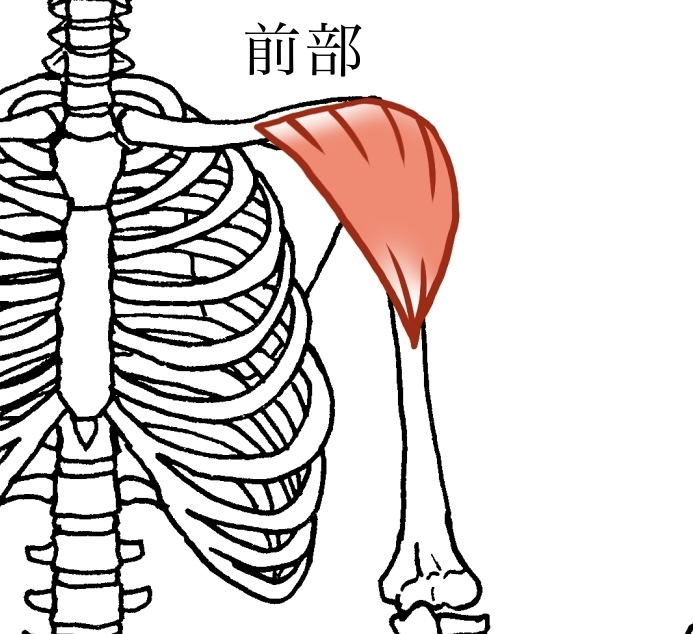

前部は、鎖骨から上腕骨にかけて繋がっている筋肉です。

主に腕を体の前方向に上げる(屈曲)という動作で鍛えることができます。

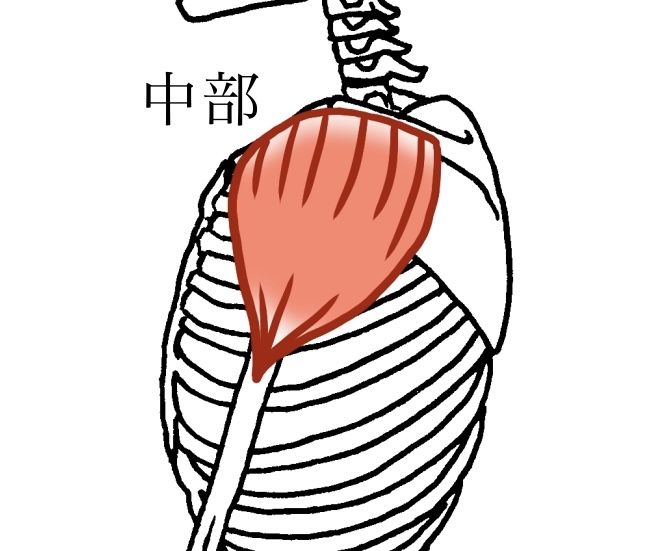

中部は、肩甲骨(肩峰)から上腕骨にかけて繋がっている筋肉です。

主に腕を体の横方向に広げる(外転)という動作で鍛えることができます。

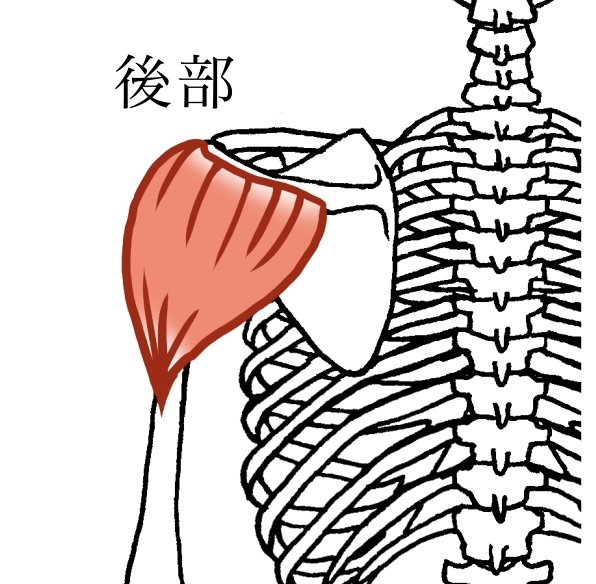

後部は、肩甲骨(肩甲棘)から上腕骨にかけて繋がっている筋肉です。

主に前傾姿勢でひじを後ろに引く(伸展)という動作で鍛えることができます。

これら3部位をバランスよく鍛えることで、丸いメロンのような肩が目指せます。

【メロン肩にならない】肩トレの誤った認識

肩トレを頑張っているけど、誤った認識のもとトレーニングしている方は意外と多いです。

初心者にありがちな肩トレの誤りは4つ。

- サイドレイズだけやればいい

- とにかく高重量で行う

- 筋肉痛が来ないから毎日やる

- 決めた回数を行えばいい

サイドレイズだけをやればいい

肩トレといえば「王道のサイドレイズだけをやればいい」と思っている初心者の方は多いです。

結論、サイドレイズだけでは肩全体の厚みや丸みを作ることができません。

理由は、負荷のほとんどが中部(真ん中)にしか入らないからです。

肩全体をバランスよく大きくするには、肩の前部を狙ったプレス種目や肩の後部を狙ったリア種目を取り入れることが大切!

一つの種目だけでなく、肩の全体をバランスよく鍛えましょう。

とにかく高重量で行えばいい

「筋肉を大きくしたいなら、とにかく高重量で行うべき!」とよく言われています。

しかし、それは正しいフォームで肩に適切な負荷をかけれれている場合に限ります。

初心者は正しいフォームや動作を繰り返し行い、トレーニングを上達させることが何よりも大切です。

軽い重量からはじめ、肩に正しい負荷をかけられるよう心がけましょう。

筋肉痛が来ないから毎日やる

- 肩トレを頑張っているのに

- 筋肉痛がこない…もしかして効かせられてない?

- もっと、もっとやらなきゃ!

このように、筋肉痛がこないからと肩トレを毎日していませんか?

毎日同じ部位を鍛えていると回復が追いつかずなかなか筋肉は成長しません。

筋肉を効率よく成長させるためには、適度な休息が必要です。

実際「2002年に横浜市立大学大学院総合理学研究科運動・スポーツ科学教室の野坂和則教授が発表した研究(『筋肉痛の化学』、横浜市立大学論叢自然科学系列54:51-98, 2002)では、筋損傷および筋肉痛が筋肥大において必須の条件ではないと示唆されています。参考文献

筋肉痛が来ていない=筋肉が成長していないというわけではないので、

筋肉痛の有無ではなく、質の高いトレーニングと休息をバランスよく保つ意識を心がけましょう。

決めた回数を行えばいい

筋トレの時、1セット10回と回数を決めている方も多いです。

健康維持を目的にするならそれでも良いですが

筋肉や筋力を成長させたいという場合は回数を決めず、限界まで行う必要があります。

筋肉の成長には漸進性過負荷の原則といって、トレーニングの負荷(重量や回数など)を徐々に上げていく必要があるからです。

例えば

前回:ダンベルプレスを限界まで行って、10kg✖️8回できた

その場合⬇️

今回:ダンベルプレスを限界まで行って、12kg✖️8回or10kg✖️10回を狙う

このように重量や回数など、前回の記録を上回る(漸進性過負荷の原則)の意識が必要!

⚪︎kgで⚪︎回やる!と回数や重量を決めるのではなく、限界まで動作を行い前回の記録を更新できるよう心がけましょう。

【肩に効かない?】正しいダンベルの重さ決め方

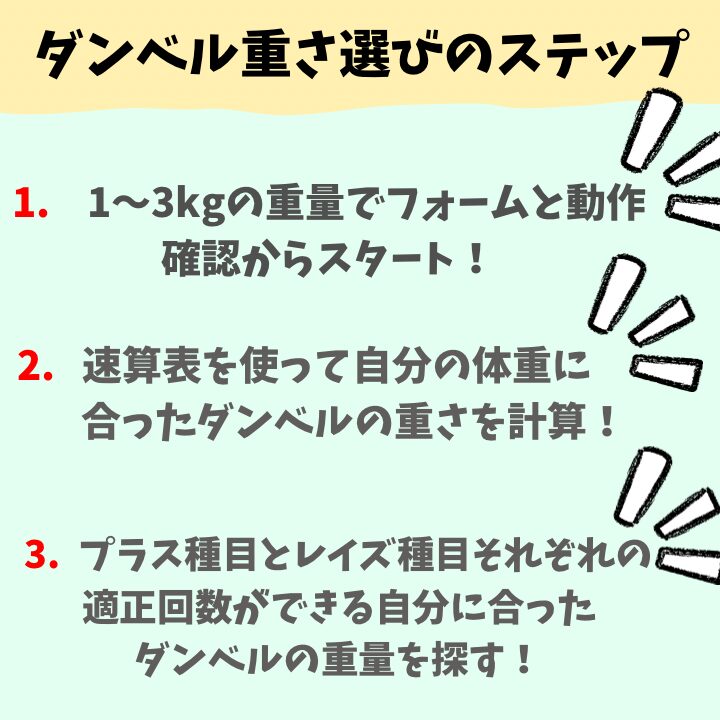

ダンベル重量設定のやり方について、3つのステップで解説します。

- フォームや動作の確認

- 速算表で重さを計算

- 自分に合った重量を見つける

ステップ1.フォームや動作確認

まずは、軽いダンベルで正しいフォームと動作の確認を行います。

正しいフォームや動作を理解していないと、変な癖が身について怪我をしやすくなるからです。

どれだけ正しい重量で行なっていても、フォームや動作が誤っていたら肩に効きません…

筋トレは基礎が大切です。焦らず、軽い重量で正しいフォームと動作を身につけましょう。

ステップ2.速算表で重さを計算

正しいフォームや動作ができるようになったら、速算表で自分に適した重量を計算します。

以下の速算表に自分の体重を入れ、適切な重さを確認しましょう。

| レベル | プレス種目(ショルダープレスなど) | レイズ種目(サイドレイズなど) |

| 男性:初心者 | 体重 × 0.15 kg | 体重 × 0.075 kg |

| 男性:中級者 | 体重 × 0.3 kg | 体重 × 0.15 kg |

| 女性:初心者 | 体重 × 0.075 kg | 体重 × 0.0375 kg |

| 女性:中級者 | 体重 × 0.15 kg | 体重 × 0.075 kg |

性別|種目|レベル、それぞれの項目をよく確認してね

算出した重量が分かったら、実際の種目を限界まで行い何回できるかを調べます。

何回できるか調べた後は、次のステップで重量の微調整を行いましょう。

ステップ3.自分に合った重さを見つける

種目ごと適正回数をギリギリできるように、ダンベルの重量を調整します。

- プレス種目(ショルダープレスなど)を8~10回できる程度の重量で行う

- レイズ種目(サイドレイズなど)を15~20回できる程度の重量で行う

上記種目の適正回数をギリギリできるダンベル重量を見つけます。

自分に合った重量を見つけられたら実際にトレーニングを行いましょう!

肩トレで必要なものはダンベルとベンチ台!

これから紹介するトレーニングの種目に必要なものは2つ。

- 可変式ダンベル

- トレーニングベンチ

可変式ダンベル

肩を鍛える場合、『前部・中部・後部』それぞれで扱える重量が異なります。

ダンベルを持っていない場合は、柔軟に重さを変更できる可変式のダンベルがおすすめです。

胸や背中など、他の部位を鍛えるときにも重さを変更してトレーニングできるよ

詳しくはこちら:Amazonでチェック/楽天でチェック

トレーニングベンチ

ベンチ台は角度が調節できるものがおすすめです。

筋トレでは、肩に限らず角度をつけないと鍛えられない部位や種目が多々あります。

色々な角度から筋肉を鍛えるためにも、角度の調節できるトレーニングベンチを購入しましょう。

詳しくはこちら:Amazonでチェック/楽天でチェック

【ダンベルで鍛える】肩(三角筋)筋トレ種目7選!

肩の前部、中部、後部に分けて解説しているので、自分の鍛えたい部分の種目を選んで取り組んでください。

ショルダープレス(前部)

出典:(YouTube|今古賀翔【トレーニング科学】)

ショルダープレスは肩トレの中でも重量を扱える種目で、強い負荷をかけられます。

- ベンチ台を80度〜90度の間にセットする

- ベンチ台に背中をつけて座り、ダンベルをひざの上に置く

- ダンベルを蹴り上げるようにして肩の横に持ってくる(ひじが約90度)

- そのまま上にダンベルを上げる

- ひじが90度になるくらいまで下げる

- 10回ギリギリできる重量で3セット行う

動作中は腰を反らないように注意しましょう。

腰を反ってしまうと肩ではなく胸に負荷が逃げてしまいます。

〝種目選択に戻る〟

アーノルドプレス(前部)

出典:(YouTube|ビーレジェンドチャンネル)

アーノルドプレスはダンベルプレスと比べて扱える重量は減ります。

その代わり可動域を広く取れるのが特徴です。

- ベンチ台を80度〜90度の間にセットする

- ベンチ台に背中をつけて座り、ダンベルをひざの上に置く

- ダンベルを蹴り上げるようにして顔の前に持ってくる

- ダンベルを上げる途中で腕を横に開いて上げる

- 前の動作の逆で降ろす

- 10回ギリギリできる重量で3セット行う

ダンベルを上げる際に脇を開きすぎないよう注意しましょう。

脇を開きすぎると負荷が外に逃げてしまい肩を怪我する恐れがあります。

動きに合わせてスムーズな動作を行いましょう!

〝種目選択に戻る〟

フロントレイズ(前部)

出典:(YouTube|黒人サムライKOKUJIN SAMURAI)

フロントレイズは肩の前を左右交互に鍛える種目です。

片側ずつ行うことで左右のバランスを整えることにつながります。

- 肩幅程度に足を開き立ってダンベルを持つ

- 肩の高さまで腕を前に上げる

- 元の位置にゆっくりと降ろす

- 左右交互に20回程度を3セット行う

フロントレイズでは、ダンベルをゆっくり下す意識をしましょう。

ゆっくり下すことでストレッチでの負荷を十分にかけられます。

〝種目選択に戻る〟

サイドレイズ(中部)

出典:(YouTube|今古賀翔【トレーニング科学】)

サイドレイズは肩の横(三角筋中部)を鍛えられる種目です。

意外と負荷が入るフォームを身につけるのが難しい種目なので、フォームを意識して行いましょう。

- 腰幅程度に足を開き、立ってダンベルを体の横に持ってくる

- 腹筋を締めて腰が反らないようにする

- ダンベルはひじを軽く曲げた状態でやや体の前のにセットする

- 肩の高さまで、ダンベルを外に持っていく意識で上げる

- ゆっくりと下す(ストレッチを意識)

- 12〜15回程度を3セット行う

ダンベルの握り方やフォームで肩への効き方が異なります。

無理な反動は使わず、自分にとって負荷の入りやすいポイントを見つけましょう。

〝種目選択に戻る〟

アップライトロウ(中部)

出典:(YouTube|筋トレダンジョン-3分で学べるトレーニングch)

アップライトロウは三角筋の中部を主に鍛えられる種目です。

- 足を腰幅に開き、立ってダンベルを太ももの前に持ってくる

- 手首の内側が自分に向くようにダンベルを持つ

- そのまま胸の高さまで引き上げる(ひじは曲げる)

- ゆっくりと降ろす

- 10回ギリギリできる重量で3セット行う

アップライトロウを行う際はダンベルの上げすぎに注意しましょう。

ダンベルを肩の高さより上げてしまうとインピンジメント(肩関節の挟み込み)の危険があります。

〝種目選択に戻る〟

リアレイズ(後部)

出典:(YouTube|山澤礼明【筋肉チャンネル】)

リアレイズは三角筋の後部を鍛えられる種目です。

- ベンチ台を40度〜60度の間にセットする

- 胸をベンチ台につけるようにして寝る

- ダンベルを持ち肩を少しすくめた状態を作る

- ひじは90度に保ち、肩の高さまで上げる

- ゆっくりと降ろす

- 12回程度できる重量で3セット行う

リアレイズは肩を、ややすくめた状態で行うのがポイントです。

肩をややすくめた状態でひじを上げる意識をすると、三角筋の後部に刺激が入りやすくなります。

〝種目選択に戻る〟

ライイング・リアレイズ(後部)

出典:(YouTube|YOSHIKI-筋トレ初心者が明日から実践できるボディメイク情報)

ライイング・リアレイズは三角筋後部を鍛えられる種目です。

- ベンチ台を水平にする

- 鍛えない方の肩をベンチ台に着くように寝る

- 腕が胸の前に来るようにする

- ダンベルを体の横まで上げる

- ストレッチを意識してゆっくり降ろす

- 12回程度できる重量で3セット行う

ライイング・リアレイズはストレッチと収縮がしっかり行えます。

ダンベルを降ろす際にゆっくりと耐えるのを意識しましょう。

〝種目選択に戻る〟

【ダンベルで効かせる】肩トレのコツ4つ!

ダンベルで鍛える肩トレのコツは4つ!

- ストレッチと収縮を意識

- 負荷を保持する意識

- ダンベルを握り込まない

- ゆっくり降ろす

ストレッチと収縮を意識

肩トレでは「ストレッチ(伸ばす)」と「収縮(縮める)」意識しましょう。

肩関節は体の中で最も可動域が広く、柔軟性に優れています。

そのため、筋肉をしっかりと【伸ばす・縮める】といった意識をしないと、肩への刺激が入りにくいのが特徴です。

(サイドレイズを行う場合)

ダンベルを下ろすときに三角筋中部の伸び(ストレッチ)を意識。

ダンベルを上げるときに三角筋中部の縮み(収縮)を意識。

この「伸ばす」と「縮める」の両方を意識することで、肩に効くようになります。

肩トレはただ回数をこなすのではなく「ストレッチや収縮」をはじめとした筋肉への意識が大切です。

自分が今どこを鍛えているのか意識しながらトレーニングするよう心がけましょう。

負荷を保持する意識

肩のトレーニングでは負荷を抜かないように意識しましょう。

肩の筋肉は体の中でも小さく、持久力に優れています。

そのため、背中や脚といった大きい筋肉と違って負荷を持続的に保つ意識が大切です。

(サイドレイズを行う場合)

- ダンベルを下げる時や上げる時に、負荷が抜ける(筋肉の緊張が無い)ポイントを見つける

- そのポイントを見つけたら負荷が抜ける手前までの動作を意識(負荷を抜かないようにする)

- その範囲で常に負荷(筋肉のテンション)を保った状態で動作を行う

特に軽い重量でネチネチと追い込む場合はしっかり負荷を保持できるようにしましょう。

負荷の保持は、筋肉のテンション(緊張)を持続し続けるイメージです

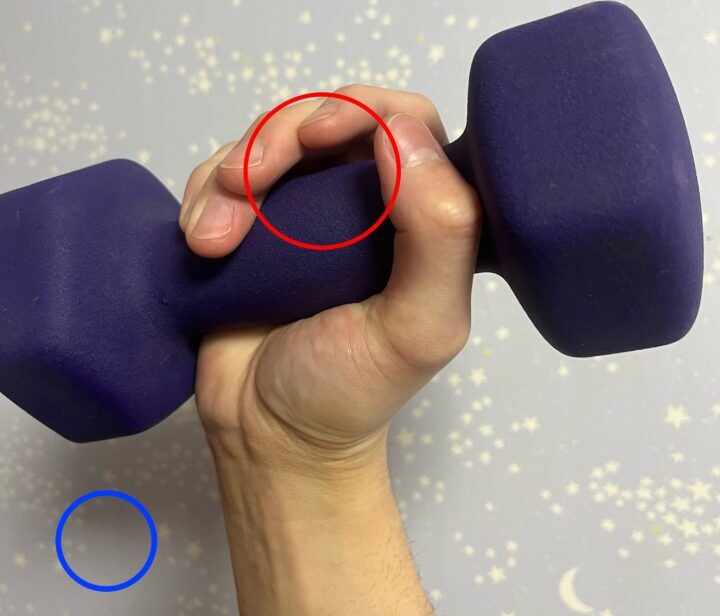

ダンベルを握り込まない

肩に効かず腕が疲れてしまう方はダンベルを強く握りすぎている可能性が高いです。

ダンベルを強く握ってしまうと、腕の関与が強くなるのでうまく肩に負荷が乗らなくなってしまいます。

プレス種目とレイズ種目それぞれで、次の握り方を意識してみてください。

手のひらの母指球に乗せ、指はダンベルが落ちないように添えるイメージで握る。

指の第三関節と母指球で挟むイメージで握る。親指は引っ掛けずに外してそろえる。

ダンベルが落ちる心配をせずにトレーニングを行いたい方は、パワーグリップの使用がおすすめ。

ダンベルが落ちる心配もなく、腕の関与もより減らしてくれます。⬇️

鍛える部位や種目ごとに握り方を変えると、効き方も大きく変わります。

種目ごとに適したダンベルの握り方を知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

【怪我予防】肩の筋トレで注意すべきこと

肩トレでは、ローテーターカフが挟まることで起きる〝インピンジメント〟を引き起こしやすいです。

肩は繊細な構造のため注意すべき点が多いです。怪我をしないためにも以下の5つに注意しましょう。

- 雑なフォームで動作を行う

- 準備運動をしないで始める

- 反動を使って動作を行う

- 過剰な重量で行う

- 痛みを無視して行う

特に(過剰な重量で)(反動を使った)動作には注意が必要です。

ストレッチや収縮が正しく行えないだけでなく、怪我や痛みを引き起こす原因になります。

反動を使った動作は、正しいフォームと効かせ方を習得するまでやらないようにしましょう

肩(三角筋)をダンベルで鍛えて大きくしよう!

まとめ

メロンのような肩を作るための種目やコツ、ダンベルの重さについて解説しました。

肩のトレーニングは、初心者にとって鍛えるのが難しい部位です。肩の前提知識やコツ、注意点をよく確認した上でトレーニングを行いましょう。

また、負荷の乗せ方やゆっくり降ろすといったコツを意識して動作を行なってみてください。

肩トレは、ちょっとした変化をつけるだけでも効き方が大きく変わります。焦らず、丁寧な動作を心がけましょう。

【オススメダンベル】

詳しくはこちら:Amazonでチェック/楽天でチェック

【オススメベンチ台】

詳しくはこちら:Amazonでチェック/楽天でチェック